『リバティ/塔からの物語』のクリエイターが語る恐怖と創造の裏側

弘田:みなさん、ようこそ。作曲家の弘田佳孝です。まもなくリリース予定のオーディオドラマ『リバティ/塔からの物語』で、日本版の監督、日本語監修、一部の音楽を担当しています。今日はこの対談の司会を務めさせていただきます。

弘田:みなさん、ようこそ。作曲家の弘田佳孝です。まもなくリリース予定のオーディオドラマ『リバティ/塔からの物語』で、日本版の監督、日本語監修、一部の音楽を担当しています。今日はこの対談の司会を務めさせていただきます。

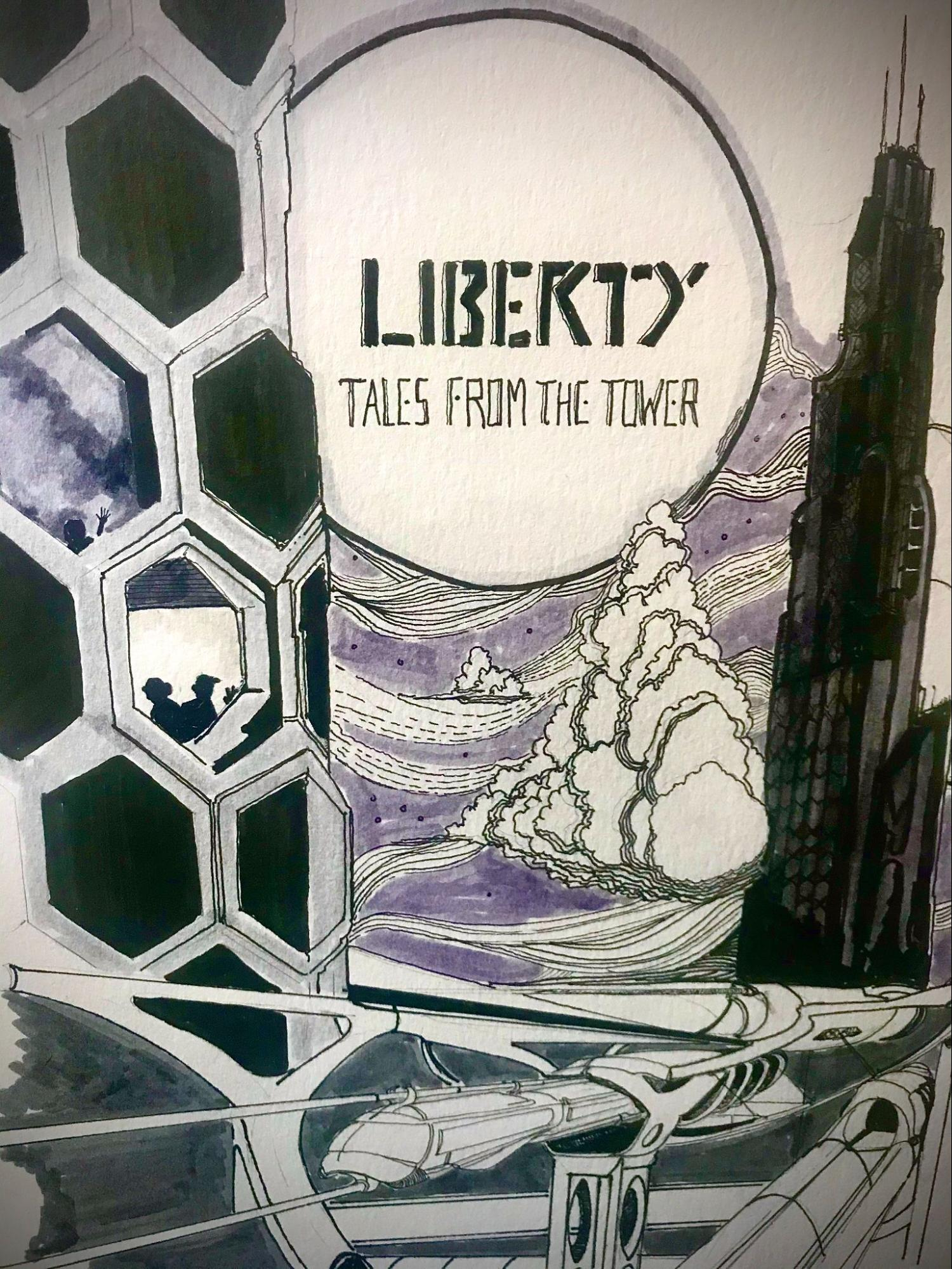

この対談では、素晴らしいクリエイターのお二人と一緒に、作品に込めた情熱や制作の舞台裏をたっぷりお届けします。『リバティ』シリーズは、闇に響く物語を音で描く、ディストピア系サイファイホラー、オムニバス形式のオーディオドラマです。それぞれの視点からのアイデアやこだわりを通じて、作品の魅力に迫ります。この対談、僕自身とても楽しみです!

みなさんにも『リバティ』のゾクゾクする世界を感じてもらえたら嬉しいです。

最初に僕の自己紹介ですが長年、主にゲームや映像作品の作曲家、サウンドデザイナーをしていて、幻想的でダークな世界観の作品が好きです。今回『リバティ/塔からの物語』では日本語監修、ボイスディレクター、エピソード「黒脈:Infection」(主演声優:子安武人)の音楽制作などを担当しました。全体を通してディレクション作業が多かったので、結果的に日本版の監督ということになりました。

さて、それでは対談を一緒にお届けするお二人ですが、自己紹介お願いできますか?

ケイ:こんにちは、ケイ・エー・スタッツです。『リバティ/塔からの物語』の脚本家兼、共同制作者です。10年以上、オーディオドラマの脚本を書いています。トラヴィスと一緒にフール&スカラープロダクションズを立ち上げ、私たちの番組の大部分を執筆しました。ストーリー作りからキャスティング、ウェブデザイン、マーケティングまで幅広く関わってます。様々なタイプの恐怖を描く『リバティ』は、ホラー作家として最高の創作の場です。

ケイ:こんにちは、ケイ・エー・スタッツです。『リバティ/塔からの物語』の脚本家兼、共同制作者です。10年以上、オーディオドラマの脚本を書いています。トラヴィスと一緒にフール&スカラープロダクションズを立ち上げ、私たちの番組の大部分を執筆しました。ストーリー作りからキャスティング、ウェブデザイン、マーケティングまで幅広く関わってます。様々なタイプの恐怖を描く『リバティ』は、ホラー作家として最高の創作の場です。

オックスフォード大学で考古学の修士号を取得し、今は夫婦でドイツ・バイエルン州のアルプス地方に住んでいます。現代考古学(考古学の一分野。「古代の遺跡や遺物を掘る」イメージとは違い、20世紀~現在のモノや文化を考古学の手法で研究)の本を読むのが大好きです。考古学の知識を活かせるオーディオドラマ制作の仕事に就けて、とても幸せです。自分のビジネスも、フール&スカラープロダクションズを毎年成長させていくのも、どれも本当に楽しんでいます。余暇には、大型犬のイーゾと散歩に出かけたり、ダンジョンズ&ドラゴンズで遊んだり、家族のためにカボチャやサツマイモ、トマトなどをガーデニングしています。

『リバティ』は私たちの原点で、フール&スカラープロダクションズ設立前から続く特別なオーディオドラマなんです。10年で大きく成長し、私の執筆スキルを磨いた大切な場です。日本語版として生まれ変わった、このゾクゾクする恐怖と感動を皆さんにお届けするのがすっごく楽しみです!

トラヴィス:『リバティ』の共同制作者のトラヴィス・ヴェングロフです。私の仕事は、テレビ番組みたいに多くの人で専門的な役割が分かれているわけじゃなくて、一人で、脚本編集、世界の神話や伝説のコンサルタント、プロデューサー、アシスタント・ディレクター、キャスティング・ディレクター、ダイアログ・エディター、サウンド・デザイナー、音楽ディレクター、時々だけど声優、技術エンジニアなどをします。パートナーと一緒に物語を想像し始めて、彼女がストーリーを書き、そして脚本に命を吹き込んでいくのが仕事です。私のバックグラウンドは音楽で、アルバムを制作するときに学んだスキルは、オーディオドラマを制作するのに必要なスキルと、とてもよく似ています。同じ編集ソフトと技術を使い、楽器の代わりに声と効果音を使います。『リバティ/塔からの物語』は、私たちにとって心の帰る場所みたいな存在です。この作品は私たちにとって本当に楽しいもので、最もクリエイティブになれる場所なんです。

トラヴィス:『リバティ』の共同制作者のトラヴィス・ヴェングロフです。私の仕事は、テレビ番組みたいに多くの人で専門的な役割が分かれているわけじゃなくて、一人で、脚本編集、世界の神話や伝説のコンサルタント、プロデューサー、アシスタント・ディレクター、キャスティング・ディレクター、ダイアログ・エディター、サウンド・デザイナー、音楽ディレクター、時々だけど声優、技術エンジニアなどをします。パートナーと一緒に物語を想像し始めて、彼女がストーリーを書き、そして脚本に命を吹き込んでいくのが仕事です。私のバックグラウンドは音楽で、アルバムを制作するときに学んだスキルは、オーディオドラマを制作するのに必要なスキルと、とてもよく似ています。同じ編集ソフトと技術を使い、楽器の代わりに声と効果音を使います。『リバティ/塔からの物語』は、私たちにとって心の帰る場所みたいな存在です。この作品は私たちにとって本当に楽しいもので、最もクリエイティブになれる場所なんです。

オーディオドラマを作っていないときは、音楽を作ったり、RPGで遊んだりしています。ハイキングも好きで、自然の中で見つけるユニークな音を録音するのがたまらないです。

[完璧なサウンドエフェクトを録音するために、世界の果てまで旅をします]

弘田:色んな役割を行き来するのは、僕の仕事の仕方とも似ていますね。考古学や伝承、民話にもすごく興味あるので、お二人とまたじっくり話してみたいのですが、今日は『リバティ/塔からの物語』の話をしましょう。

弘田:色んな役割を行き来するのは、僕の仕事の仕方とも似ていますね。考古学や伝承、民話にもすごく興味あるので、お二人とまたじっくり話してみたいのですが、今日は『リバティ/塔からの物語』の話をしましょう。

オーディオドラマというメディアの魅力

弘田:最初にオーディオドラマとは、どんなメディアか、どんな魅力があるかを教えてください。

弘田:最初にオーディオドラマとは、どんなメディアか、どんな魅力があるかを教えてください。

ケイ:オーディオドラマって、とても多彩でワクワクするメディアだと思います。文字が発明される以前、人々は互いに物語を語って、何世代にもわたってそれを記憶していました。特に私たちが作るオーディオドラマ・ポッドキャストは、現代のテクノロジーを使ってそのような物語を伝えています。どう見えるかではなく、その足音がどう響くか、宝石がどう鳴るか、を書くのです。時間を超えるメディアだと考えています。ラジオドラマは何世代にもわたって存在しましたが、現代のフィクション・ポッドキャストがその役割を担っていますね。オーディオストーリーはスッと入って夢中になる体験ができて、忙しい毎日の通勤や家事の合間に、耳で楽しめるのがいいですよね。映像に目をやったり、文字を読むために何かを中断する必要がなく、聞き逃さず没入できる。会話のように、生活にスムーズに溶け込むと思います。

ケイ:オーディオドラマって、とても多彩でワクワクするメディアだと思います。文字が発明される以前、人々は互いに物語を語って、何世代にもわたってそれを記憶していました。特に私たちが作るオーディオドラマ・ポッドキャストは、現代のテクノロジーを使ってそのような物語を伝えています。どう見えるかではなく、その足音がどう響くか、宝石がどう鳴るか、を書くのです。時間を超えるメディアだと考えています。ラジオドラマは何世代にもわたって存在しましたが、現代のフィクション・ポッドキャストがその役割を担っていますね。オーディオストーリーはスッと入って夢中になる体験ができて、忙しい毎日の通勤や家事の合間に、耳で楽しめるのがいいですよね。映像に目をやったり、文字を読むために何かを中断する必要がなく、聞き逃さず没入できる。会話のように、生活にスムーズに溶け込むと思います。

弘田:なるほどー。僕はオーディオドラマって、音を通じて想像力を刺激して、心に直接響くストーリーを届けるアートだと思ってます。音楽や効果音、声の力で、まるで映画のような世界が頭の中に広がるのが素晴らしいですよね。また、聞く人がヴィジュアルを想像力で創り出せるところに魅力があります。

弘田:なるほどー。僕はオーディオドラマって、音を通じて想像力を刺激して、心に直接響くストーリーを届けるアートだと思ってます。音楽や効果音、声の力で、まるで映画のような世界が頭の中に広がるのが素晴らしいですよね。また、聞く人がヴィジュアルを想像力で創り出せるところに魅力があります。

ケイ:ええ、本当にそう思います。ホラー作家として言うと、オーディオストーリーはとてもホラーに適しているんです。描写、音、台詞を通して、リスナーに恐ろしいモンスターや状況を想像させることができて、リスナーは自らの恐ろしいアイデアを土台にして、わたしが書くよりも怖くしてくれます。人それぞれ恐怖の感じ方が違うので、どのように想像するかも人それぞれ。これはオーディオドラマ、オーディオフィクションというメディアの強みの一つですね。

ケイ:ええ、本当にそう思います。ホラー作家として言うと、オーディオストーリーはとてもホラーに適しているんです。描写、音、台詞を通して、リスナーに恐ろしいモンスターや状況を想像させることができて、リスナーは自らの恐ろしいアイデアを土台にして、わたしが書くよりも怖くしてくれます。人それぞれ恐怖の感じ方が違うので、どのように想像するかも人それぞれ。これはオーディオドラマ、オーディオフィクションというメディアの強みの一つですね。

俳優や女優が耳から直接入ってくるので、とても親密なメディアとも言えます。彼らのささやきを聞いたり、口調の悲しみに気づいたり、怯えたときの息づかいの変化を感じたりして物語に引き込まれていきます。

トラヴィス:うん、うん、オーディオドラマには本と同じような魅力があって、リスナーの想像力が物語上で重要な役割を果たすんだよね。ストーリーを「見る」ことがないからこそ、リスナーの私たち自身の創造力が、欠けているビジュアルを補って、パーソナルでインタラクティブな体験にしてくれるんだ。

トラヴィス:うん、うん、オーディオドラマには本と同じような魅力があって、リスナーの想像力が物語上で重要な役割を果たすんだよね。ストーリーを「見る」ことがないからこそ、リスナーの私たち自身の創造力が、欠けているビジュアルを補って、パーソナルでインタラクティブな体験にしてくれるんだ。

海外でのオーディオドラマの展開について

弘田:『リバティ』は海外発の作品ですが、海外ではオーディオドラマがどのように楽しまれていますか?最近のトレンドや人気のプラットフォーム、どんなジャンルが盛り上がっているかなど、教えてください!

弘田:『リバティ』は海外発の作品ですが、海外ではオーディオドラマがどのように楽しまれていますか?最近のトレンドや人気のプラットフォーム、どんなジャンルが盛り上がっているかなど、教えてください!

ケイ:日本にはドラマCDなどの文化があるかもしれませんが、アメリカやヨーロッパではCDがなくなった後、こうしたエンターテインメントはすぐに廃れてしまいました。ポッドキャストは、携帯電話やパソコンで聴くことができるオーディオ番組で、ほとんどが無料です。欧米では大人気で、コメディ番組、ニュース、ライフスタイルの解説、そしてもちろんフィクションなど、あらゆる種類のポッドキャストにみんなが耳を傾けていますよ!

ケイ:日本にはドラマCDなどの文化があるかもしれませんが、アメリカやヨーロッパではCDがなくなった後、こうしたエンターテインメントはすぐに廃れてしまいました。ポッドキャストは、携帯電話やパソコンで聴くことができるオーディオ番組で、ほとんどが無料です。欧米では大人気で、コメディ番組、ニュース、ライフスタイルの解説、そしてもちろんフィクションなど、あらゆる種類のポッドキャストにみんなが耳を傾けていますよ!

ポッドキャストは、Spotify、YouTube、Apple Podcasts、そして多数のポッドキャスト専用アプリで利用できます。実際、すべてのiPhoneにはAppleのポッドキャストアプリがプリインストールされていて、アプリを開いて興味のあるポッドキャストを探すだけ!ぜひ『リバティ/塔からの物語』もチェックしてほしいな!

トラヴィス:日本だと、YouTubeがオーディオドラマやポッドキャストを聴くのにすごくメジャーなプラットフォームになってますね。ヨーロッパやアメリカだと、最近やっとオーディオドラマの場として注目されてきた感じかな。一方で、Spotifyが今一番人気で、Apple Podcastsもすぐ後ろについてるって感じです。この2つは、とても便利で、たとえばスマホやPCとか、いろんなデバイスで聴いてても、どこまで再生したかちゃんと同期してくれるんですよ。それに、各エピソードに専用のアートワークを表示したり、自動で文字起こししてくれたり、シーズンごとに番組を整理できたり、リスナーにとって使いやすい機能が揃ってるんです。あと、SFとかドラマ、コメディみたいなジャンルごとの「トップ100」ランキングや、ファンが好きそうな他の番組をおすすめしてくれる機能もあるから、どんどん新しい作品に出会えるんです。

トラヴィス:日本だと、YouTubeがオーディオドラマやポッドキャストを聴くのにすごくメジャーなプラットフォームになってますね。ヨーロッパやアメリカだと、最近やっとオーディオドラマの場として注目されてきた感じかな。一方で、Spotifyが今一番人気で、Apple Podcastsもすぐ後ろについてるって感じです。この2つは、とても便利で、たとえばスマホやPCとか、いろんなデバイスで聴いてても、どこまで再生したかちゃんと同期してくれるんですよ。それに、各エピソードに専用のアートワークを表示したり、自動で文字起こししてくれたり、シーズンごとに番組を整理できたり、リスナーにとって使いやすい機能が揃ってるんです。あと、SFとかドラマ、コメディみたいなジャンルごとの「トップ100」ランキングや、ファンが好きそうな他の番組をおすすめしてくれる機能もあるから、どんどん新しい作品に出会えるんです。

オーディオドラマのファンが集まる場所って面白いんですよ!たとえば、「TheEnd.fyi」っていうサイトは、完結したオーディオドラマのリストをまとめてたり、「The Cambridge Geek」はSFやホラーとかジャンル別に作品を紹介してたり。あと、「Fiction Podcast Weekly」っていうニュースレターも、最新情報を届けてくれて、ファンのつながりを深めてくれるんです。オンラインだと、Facebookの「Audio Drama Hub」や、Redditの「/r/AudioDrama」、それにDiscordやTumblrの小さなグループとかで、すごく熱いファンダムが育ってるんですよ。情報交換の場としても、ほんとに盛り上がってます!特にホラージャンルだと、コミュニティの温かさにびっくりするくらい。

僕らみたいなクリエイターも、こういうオンラインの場でファンと交流してるんだけど、熱心なファンが数年後に自分たちでオーディオドラマ作っちゃうこともあるんですよ。実は、大きなポッドキャストネットワーク「Bloody.FM」の代表も、元々『リバティ』のファンで、僕らと一緒にいろんな物語を作った後に、『Dead Space: Deep Cover』みたいな作品をスタートさせたんです。それに、イギリスやアメリカの沿岸部では、たまにミートアップやライブショーもあって、ファンがリアルで集まる機会もあるんですよ。

[アメリカ・シアトルでのオーディオドラマ・ミートアップ]

オーディオドラマの人気と盛り上がり

弘田:オーディオドラマはどれくらいの欧米ユーザーに愛されていると思いますか?リスナーの熱量、最近の盛り上がりについて、具体的な事例やエピソードがあれば教えてください。『リバティ』のような作品がどう注目されているかも、ぜひ聞きたいです!

弘田:オーディオドラマはどれくらいの欧米ユーザーに愛されていると思いますか?リスナーの熱量、最近の盛り上がりについて、具体的な事例やエピソードがあれば教えてください。『リバティ』のような作品がどう注目されているかも、ぜひ聞きたいです!

トラヴィス:その情報を正式に集計した人はいないけど、英語圏のオーディオドラマ仲間とは、長い時間をかけてすっかり友達みたいになってます! みんなで語り合ったり、作品の成功を一緒に喜んだり。『We’re Alive』と『The NoSleep Podcast』はそれぞれ2億5,000万ダウンロードを突破し、限定シリーズ『Batman: Unburied』はリリース時にSpotify(当時米国で最も人気のポッドキャストアプリ)で1位を獲得しました。過去10年間で、私たちのオーディオドラマは5000万ダウンロードを突破し、世界中の審査員と観客から脚本、サウンドデザイン、演技、音楽の分野で数十の賞を受賞する幸運に恵まれました。

トラヴィス:その情報を正式に集計した人はいないけど、英語圏のオーディオドラマ仲間とは、長い時間をかけてすっかり友達みたいになってます! みんなで語り合ったり、作品の成功を一緒に喜んだり。『We’re Alive』と『The NoSleep Podcast』はそれぞれ2億5,000万ダウンロードを突破し、限定シリーズ『Batman: Unburied』はリリース時にSpotify(当時米国で最も人気のポッドキャストアプリ)で1位を獲得しました。過去10年間で、私たちのオーディオドラマは5000万ダウンロードを突破し、世界中の審査員と観客から脚本、サウンドデザイン、演技、音楽の分野で数十の賞を受賞する幸運に恵まれました。

西ヨーロッパには、熱狂的な『リバティ』ファンベースがあり、ネット上ですごく盛り上がっています。ファンアートやミーム、自作のファンストーリーを投稿してくれる人々、さらには『リバティ』に出てくる「マーク」のタトゥーを彫った人もいます。『リバティ』の最新作「Below Us」は、ニュージャージー・ウェブ・フェスティバル、T.O.ウェブ・フェスティバル、シグナル・アワードで12の賞にノミネートされました。

[リバティ ファンアート:Christopher August Imhof]

弘田:そうなんだ!熱量がすごいね!次のトピックでは、『リバティ』の世界をみなさんにたっぷりお伝えしたいと思います。このシリーズの魅力や日本版のこだわりを、お二人の視点で聞けるのが楽しみです。

弘田:そうなんだ!熱量がすごいね!次のトピックでは、『リバティ』の世界をみなさんにたっぷりお伝えしたいと思います。このシリーズの魅力や日本版のこだわりを、お二人の視点で聞けるのが楽しみです。

『リバティ』シリーズとは、その全体像

弘田:『リバティ』とは、どんなオーディオドラマシリーズですか?

弘田:『リバティ』とは、どんなオーディオドラマシリーズですか?

トラヴィス:『リバティ』はホラーシリーズで、各話独立したオムニバス形式になっています。すべてのエピソードは同じ世界、設定の中で展開されます。惑星間移動が不可能になった世界。未来のコロニー都市アトリウスでのホラーストーリです。指導者アルコンの監視下で同じ思想を持つ市民が理想郷を築こうとしています。市民は、礼儀正しく振る舞い、みんなで社会の繁栄を目指してるんです。アトリウスには動物や植物が存在せず、市民は地球を忘却していますが、この未来と私たちのいる現実には多くの共通点があると思います。

トラヴィス:『リバティ』はホラーシリーズで、各話独立したオムニバス形式になっています。すべてのエピソードは同じ世界、設定の中で展開されます。惑星間移動が不可能になった世界。未来のコロニー都市アトリウスでのホラーストーリです。指導者アルコンの監視下で同じ思想を持つ市民が理想郷を築こうとしています。市民は、礼儀正しく振る舞い、みんなで社会の繁栄を目指してるんです。アトリウスには動物や植物が存在せず、市民は地球を忘却していますが、この未来と私たちのいる現実には多くの共通点があると思います。

個人的に一番好きなエピソードは、第一話の「欠階:Floor None」ですが、みなさん「狭間:The Narrow」という話には絶対にハマると思います。「狭間:The Narrow」の英語版は、私たちが制作した物語の中でも最も人気のある作品です。アメリカではお客さんを入れてライブ上演されたり、『リバティ』の物語の中で最もダウンロード数が多いです。そして日本語版は、もっとはるかにクオリティが上がっています。単なる翻訳を超えた作品です!

[リバティ『The Narrow』アメリカ・ボストンでのライブ上演]

弘田:どのエピソードもそれぞれに特徴があって僕は好きですけど、特に「狭間:The Narrow」が人気があるっていうのはわかりますねー。設定もストーリーも壮大で幻想的で… 日本版の声優の皆さんの演技も熱が入って凄かった。サイズも長めで大作ですね。その分、翻訳や監修が大変だったけど、自分も楽しみながらじっくり作業を進めることができました。

弘田:どのエピソードもそれぞれに特徴があって僕は好きですけど、特に「狭間:The Narrow」が人気があるっていうのはわかりますねー。設定もストーリーも壮大で幻想的で… 日本版の声優の皆さんの演技も熱が入って凄かった。サイズも長めで大作ですね。その分、翻訳や監修が大変だったけど、自分も楽しみながらじっくり作業を進めることができました。

『リバティ』のストーリー

弘田:それでは『リバティ』のストーリーの核心やテーマを、ネタバレにならない範囲で教えてもらえますか?。

弘田:それでは『リバティ』のストーリーの核心やテーマを、ネタバレにならない範囲で教えてもらえますか?。

ケイ:『リバティ/塔からの物語』は、ホラーストーリーを放送する深夜ラジオ番組の形で展開されます。放送スタジオ「AB3」は、架空のSF都市アトリウスにあります。アトリウスは安全、清潔で完璧。そして恐ろしい存在である『フリンジ』から守られた都市ですが、放送される物語を通じて、その煌びやかな表向きの姿の奥に隠された、都市の暗黒面が徐々に見え始めるでしょう。

ケイ:『リバティ/塔からの物語』は、ホラーストーリーを放送する深夜ラジオ番組の形で展開されます。放送スタジオ「AB3」は、架空のSF都市アトリウスにあります。アトリウスは安全、清潔で完璧。そして恐ろしい存在である『フリンジ』から守られた都市ですが、放送される物語を通じて、その煌びやかな表向きの姿の奥に隠された、都市の暗黒面が徐々に見え始めるでしょう。

アトリウスの人たちがどんな選択をするのか、話が進むごとに感じてもらえたら嬉しい。彼らは、自分たちの暮らしを守ろうと、怖さに背を向けるような決断をしてるんです。

みなさんに、個々のストーリーを楽しみつつ、全体のつながりも感じて欲しいな。それぞれの物語は単独でも面白いけど、全部合わせると大きな物語が浮かび上がってくるんです。

トラヴィス:うん、そうだね。そして作品を聴いてもらって、現実世界のストレスを一時的にでも忘れてもらえたらいいなと思っています。

トラヴィス:うん、そうだね。そして作品を聴いてもらって、現実世界のストレスを一時的にでも忘れてもらえたらいいなと思っています。

[アトリウス – ジェイコブ・ウェスト・パーク]

『リバティ』の世界設定と「オムニバスSFディストピアホラー」の魅力

弘田:『リバティ』は「オムニバスSFディストピアホラー」「サイファイホラーアンソロジー」というジャンルですけど、このシリーズの舞台やテーマがどうしてこんなに魅力的だと思いますか?オムニバス形式を選んだ理由や、アトリウスの世界の独特な魅力について、わかりやすく教えてください。いろんな人がこの世界にハマるポイントって、どこなんでしょうか?

弘田:『リバティ』は「オムニバスSFディストピアホラー」「サイファイホラーアンソロジー」というジャンルですけど、このシリーズの舞台やテーマがどうしてこんなに魅力的だと思いますか?オムニバス形式を選んだ理由や、アトリウスの世界の独特な魅力について、わかりやすく教えてください。いろんな人がこの世界にハマるポイントって、どこなんでしょうか?

ケイ:わたしは、長編も短編も書くんですけど、どっちもそれぞれの良さがあるんですよね。『リバティ/塔からの物語』では短編のスタイルが、伝えたい物語やその世界観を届けるのにピッタリなんです。オムニバス形式にすることで、1つ1つのエピソードが独立した物語になるから、ホラーのいろんな表現を試したり、アトリウスの世界をいろんな視点から見せられるんです。

ケイ:わたしは、長編も短編も書くんですけど、どっちもそれぞれの良さがあるんですよね。『リバティ/塔からの物語』では短編のスタイルが、伝えたい物語やその世界観を届けるのにピッタリなんです。オムニバス形式にすることで、1つ1つのエピソードが独立した物語になるから、ホラーのいろんな表現を試したり、アトリウスの世界をいろんな視点から見せられるんです。

たとえば、子どもの目線で語る物語と、科学者の視点で描く物語だと、ぜんぜん違うテーマや人間関係が浮かんでくるじゃないですか。いろんな角度からアトリウスを体験してもらうことで、この世界をより深く感じてほしいなって思ってます。それに、短編だから気軽に楽しめるのもポイントです。通勤中や家事の合間に、サクッと聴けるちょうどいい長さです。

さらに、すべての短い物語を「ラジオ番組」の枠でつなげてるんです。これで物語に一本の流れが生まれて、聴いてる人をアトリウスの世界にグッと引き込むんですよ。ラジオの司会者が、まるで聴いてる人をそのSF都市の住人みたいに扱うから、音とストーリーにどっぷり浸かってもらえるんじゃないかなって期待してます。

[アトリウスの世界をいろんな視点で楽しめるのが、リバティの魅力]

『リバティ』シリーズの進化について

弘田:『リバティ』はこれまでどんな風に進化してきたんでしょうか?初期の作品から最近の展開まで、ストーリーテリングやサウンドデザイン、技術面での変化や成長を教えてください。シリーズを支えるクリエイティブな挑戦って、どんなものがありますか?

弘田:『リバティ』はこれまでどんな風に進化してきたんでしょうか?初期の作品から最近の展開まで、ストーリーテリングやサウンドデザイン、技術面での変化や成長を教えてください。シリーズを支えるクリエイティブな挑戦って、どんなものがありますか?

トラヴィス:『リバティ』を始めた当初、うちのチームはほんとに小さくて趣味で作ってたんですよ。ケイと私が、放送の司会者からモンスターまで、いろんなキャラクターの声を担当してました。番組の人気が上がって、キャリアも一緒に成長していく中で、サウンドトラック作りにはブランドン・ブーン(『スレイ・ザ・プリンセス』)やスティーブン・メリン(『モンスター・サンクチュアリ』)、それにデンマークのソニック・カレッジのミキシングエンジニア、フィンヌル・ニールセンやリッケ・ローマーといった仲間たちと協力して、音のクオリティを最高レベルに引き上げようと頑張りました。

トラヴィス:『リバティ』を始めた当初、うちのチームはほんとに小さくて趣味で作ってたんですよ。ケイと私が、放送の司会者からモンスターまで、いろんなキャラクターの声を担当してました。番組の人気が上がって、キャリアも一緒に成長していく中で、サウンドトラック作りにはブランドン・ブーン(『スレイ・ザ・プリンセス』)やスティーブン・メリン(『モンスター・サンクチュアリ』)、それにデンマークのソニック・カレッジのミキシングエンジニア、フィンヌル・ニールセンやリッケ・ローマーといった仲間たちと協力して、音のクオリティを最高レベルに引き上げようと頑張りました。

ストーリーテリングも、最初はほぼナレーションだけで進めてて、声優の出番はほとんどなかったんです。でも、リリースを重ねるごとに進化していきました。シーズン1の終わり頃には、会話を増やして、物語を理解させるのに必要なナレーションが減っていったんですよ。最新のエピソードでは、ナレーションを一切使わずに、たとえば鉱山坑道に入るシーンで無線越しに誰かと会話する、みたいな方法で物語を進めるようになりました。この変化のおかげで、サウンドデザインの重要性がぐんと増しました。

サウンドデザイナーとして、音の作り方をどんどん進化させてきましたが、技術オタクな面で言うと、初期のエピソードは、ナレーションにシンプルな環境音と、50個くらいの効果音を重ねるだけだったんですけど、日本版リリースに向けて、いくつかのエピソードをゼロから作り直しました。たとえば、各ロケーションにキャラクターの位置に応じた多層の環境音、フルサウンドトラック、もっと多くの対話を入れるための大人数のキャスト、そして効果音の数は10倍以上に増やしました。これらの効果音を作るのは大変だけど、ほんとに難しいのはミキシングエンジニアの仕事。ニールセンは、全ての音を振り分けて「3Dオーディオ」を作り上げてくれるんです。これで物語の没入感がぐっと高まって、聴いてる人が同時にいろんな音を感じられるようになるんですよ。

ケイ:『リバティ』は、わたしたちの初めてのオーディオプロジェクトだったんですけど、そこからすごく成長しました。ポッドキャスターとして10周年を迎えるにあたって、昔の『リバティ』の物語をリニューアルするだけじゃなく、新しく日本のリスナーにも届けようって決めたんです。2015年からの10年間で、わたしの脚本の書き方はかなり変わりました。最初はナレーター中心の物語形式で書いてたんですけど、今は映画みたいに、会話でリアルタイムに物語が動いていくスタイルにしてます。ナレーションに頼らず、ストーリーが自然に展開するようにしてるんです。日本向けのストーリーでは、昔の手法と今のスタイル、両方を織り交ぜた作品も入れてます。この10年で、アトリウスの世界の歴史や設定も少しずつ深めてきました。最初の『リバティ』のふわっとしたアイデアを、もっと魅力的な物語にするために研究して、細かく作り込んでいったんです。昔は想像もできなかったくらい、進化したなって思いますね!

ケイ:『リバティ』は、わたしたちの初めてのオーディオプロジェクトだったんですけど、そこからすごく成長しました。ポッドキャスターとして10周年を迎えるにあたって、昔の『リバティ』の物語をリニューアルするだけじゃなく、新しく日本のリスナーにも届けようって決めたんです。2015年からの10年間で、わたしの脚本の書き方はかなり変わりました。最初はナレーター中心の物語形式で書いてたんですけど、今は映画みたいに、会話でリアルタイムに物語が動いていくスタイルにしてます。ナレーションに頼らず、ストーリーが自然に展開するようにしてるんです。日本向けのストーリーでは、昔の手法と今のスタイル、両方を織り交ぜた作品も入れてます。この10年で、アトリウスの世界の歴史や設定も少しずつ深めてきました。最初の『リバティ』のふわっとしたアイデアを、もっと魅力的な物語にするために研究して、細かく作り込んでいったんです。昔は想像もできなかったくらい、進化したなって思いますね!

[2020年時点の『リバティ』チーム。注:トラヴィスは、この画像よりもずっと背が低い(…と本人の談)]

弘田:お二人の話を聞いてると、日本版『リバティ』への深い愛と挑戦心が伝わってきますね。脚本やサウンドデザインの進化もすごい。そんな愛と熱意が詰まったプロジェクトに関われて僕も幸せです。

弘田:お二人の話を聞いてると、日本版『リバティ』への深い愛と挑戦心が伝わってきますね。脚本やサウンドデザインの進化もすごい。そんな愛と熱意が詰まったプロジェクトに関われて僕も幸せです。

日本版『リバティ』のこだわり、大変だったこと

弘田:日本語監修として特にこだわったのは、原作にある日本人に馴染みのない独特な表現をどう扱うか、で、単純にそれらを削ってしまうと、翻訳も聴く方も楽になるかもしれないけど、物語の持つ独特の雰囲気や肌感覚が失われてしまう気がしたんです。だから、できる限り日本人が理解しやすい表現に変換しつつ、原作のニュアンスを残すことに時間をかけました。原文は英語だったんですけど、物語の雰囲気は、ドイツとかヨーロッパの映画みたいな感じがあって。

弘田:日本語監修として特にこだわったのは、原作にある日本人に馴染みのない独特な表現をどう扱うか、で、単純にそれらを削ってしまうと、翻訳も聴く方も楽になるかもしれないけど、物語の持つ独特の雰囲気や肌感覚が失われてしまう気がしたんです。だから、できる限り日本人が理解しやすい表現に変換しつつ、原作のニュアンスを残すことに時間をかけました。原文は英語だったんですけど、物語の雰囲気は、ドイツとかヨーロッパの映画みたいな感じがあって。

「違和感」や「肌感覚」も作品の魅力の一部だと思うので、クリーンにしすぎず、残すバランスを取るのが大事でしたね。独特の味を無くしてしまっては元も子もないので… そうそう「元も子もない」みたいな日本の慣用句をどう入れるかも、結構悩みました。ローカライズって、どのチームも苦労すると思うんですけど、日本独特のオノマトペ、たとえば「膝がガクガクした」みたいな表現を、ちょうどいい塩梅で使うのも難しかったですね。

それと、登場人物の「話し方」のアレンジは、悩みつつも楽しかった部分です。日本語って、口調だけで年齢や性別、職業、性格まで表現できるから、そこをどう活かすか考えるのは面白かったですよ。

『リバティ』のユニーク言語について

弘田:『リバティ』世界での独自の言い回しも面白いですね。例えば「アルコンがあなたを見守ってくれますように」「リーブは耐え抜く」など。これらは慣用句なんですよね?どんな文化から生まれた言葉なんですか?

弘田:『リバティ』世界での独自の言い回しも面白いですね。例えば「アルコンがあなたを見守ってくれますように」「リーブは耐え抜く」など。これらは慣用句なんですよね?どんな文化から生まれた言葉なんですか?

ケイ:それらは、アトリウスでの挨拶や祝福の言葉で、この都市の歴史や政治の背景が色濃く反映されてるんですよ。たとえば、都市を治めるリーダーは「アルコン・リーブ」と呼ばれてます。この「アルコン」って言葉、実は古代ギリシャにルーツがあって、アテネで市民を導き、法律を執行する役人のことだったんです。アトリウスの文化には、古代ギリシャやローマの影響がたくさんあって、名前はギリシャ語やラテン語風だけど、姓はそのまま残してるんですよね。で、アトリウスって名前自体、ギリシャ神話の呪われたアトレウス家からきてるんです。神話に詳しい人なら、アトリウスの暗い運命のサイクルに早めに気づくかもしれないですね。

ケイ:それらは、アトリウスでの挨拶や祝福の言葉で、この都市の歴史や政治の背景が色濃く反映されてるんですよ。たとえば、都市を治めるリーダーは「アルコン・リーブ」と呼ばれてます。この「アルコン」って言葉、実は古代ギリシャにルーツがあって、アテネで市民を導き、法律を執行する役人のことだったんです。アトリウスの文化には、古代ギリシャやローマの影響がたくさんあって、名前はギリシャ語やラテン語風だけど、姓はそのまま残してるんですよね。で、アトリウスって名前自体、ギリシャ神話の呪われたアトレウス家からきてるんです。神話に詳しい人なら、アトリウスの暗い運命のサイクルに早めに気づくかもしれないですね。

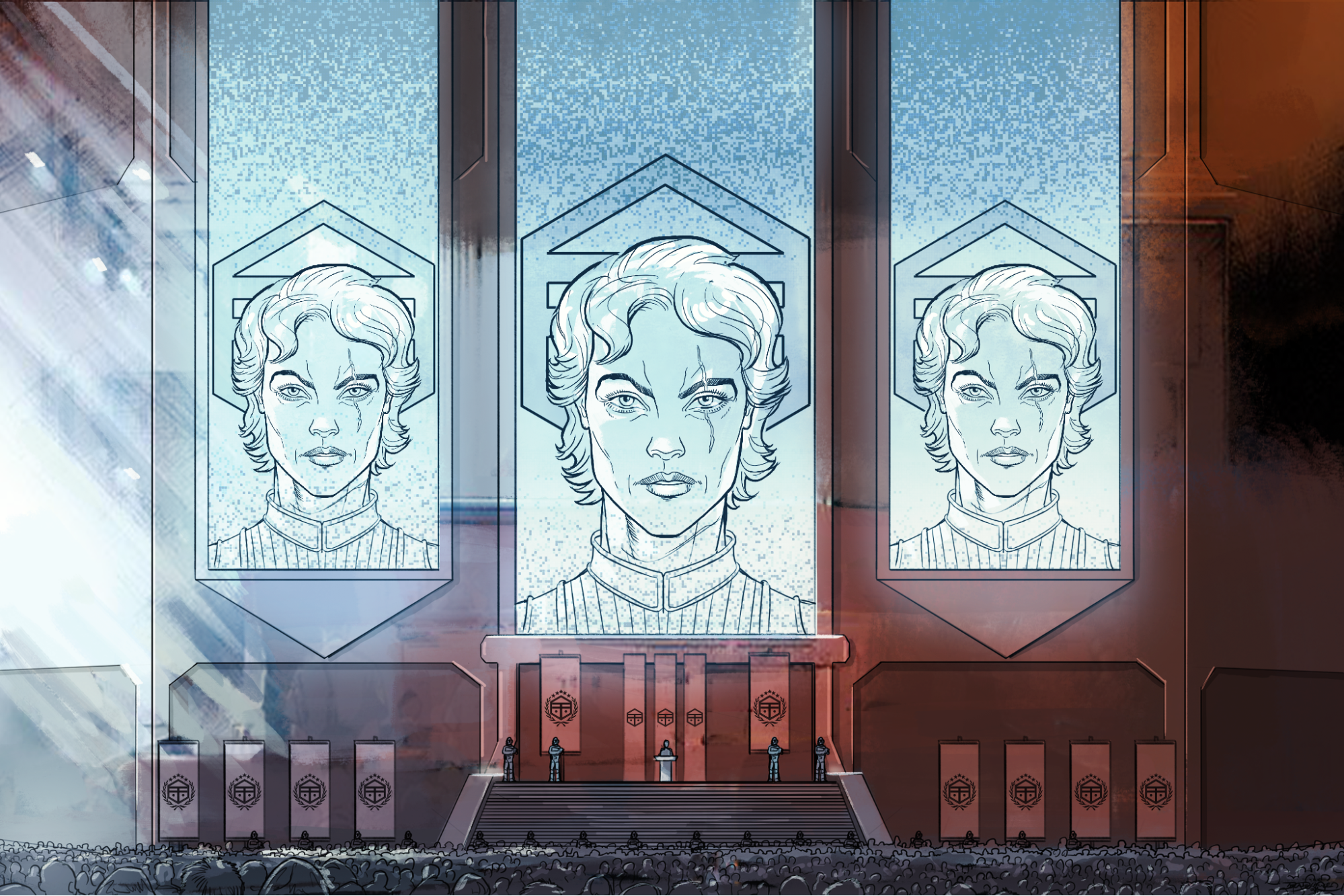

「アルコンがあなたを見守ってくれますように」っていう言葉。これはアトリウスで「幸運を祈るよ」とか「無事でね」みたいなニュアンスで使われる、日常の言葉なんです。まるで政府のトップが神様みたいな存在として、みんなを見守ってくれてるってイメージですね。

もう一つ「リーブは耐え抜く」っていうのは、別れの挨拶やアトリウスの繁栄を願うときに使う言葉です。アトリウスのリーダー、アルコン・リーブは、高度な科学技術で何世紀も生き続けてるんですよ。だから、市民の間では「リーブが生き続ける=耐え続ける限り、アトリウスは幸せで安全なんだ」って信じられてるんです。普通の市民にとって、この言葉を別れ際に言うのは、リーブの統治下で長く平和な暮らしが続くように願う、ナチュラルな表現なんですよね。

[アルコン・リーブ]

弘田:なるほど、特定の宗教などが由来ではなく、自然と紡いでこられた言い回しってことなのかな。では、「マーク(印)」や「ミール」は?「ミール」は食事って意味そのままだけど、科学的に作られた簡易食みたいな感じなの?

弘田:なるほど、特定の宗教などが由来ではなく、自然と紡いでこられた言い回しってことなのかな。では、「マーク(印)」や「ミール」は?「ミール」は食事って意味そのままだけど、科学的に作られた簡易食みたいな感じなの?

ケイ:「マーク」は、アトリウスの市民が右手に持つ政府発行のタトゥーなんです。このタトゥー、ただの飾りじゃなくて、個人情報を伝えるためのもので、デザインが違うと、その人が医療の訓練を受けてたり、セキュリティの許可を持ってたり、軍の経験があったり、いろんな情報がわかるようになってるんです。しかも、このタトゥー、スキャンできる仕様になってるの!手をスキャンするだけで、必要な情報が読み取れるて、たとえば、病院で医療履歴を見せたり、職場のロッカーを開けたり。あと、銀行口座にもアクセスできて、手をかざすだけで飲み物を買ったり、新しいソファの支払いもできちゃう。身分証明書や鍵、銀行カードが一つになったような便利なものなんです!

ケイ:「マーク」は、アトリウスの市民が右手に持つ政府発行のタトゥーなんです。このタトゥー、ただの飾りじゃなくて、個人情報を伝えるためのもので、デザインが違うと、その人が医療の訓練を受けてたり、セキュリティの許可を持ってたり、軍の経験があったり、いろんな情報がわかるようになってるんです。しかも、このタトゥー、スキャンできる仕様になってるの!手をスキャンするだけで、必要な情報が読み取れるて、たとえば、病院で医療履歴を見せたり、職場のロッカーを開けたり。あと、銀行口座にもアクセスできて、手をかざすだけで飲み物を買ったり、新しいソファの支払いもできちゃう。身分証明書や鍵、銀行カードが一つになったような便利なものなんです!

ホラーの視点で見ると、市民にとって「マークがない」ってのはすごく怖いことなんですよね。だって、みんなマークを持ってるのが当たり前だから、もし持ってない人がいたら、異常者か、もっとヤバい「フリンガー」かもしれないって思われる。

「ミール」はもっとシンプル。アトリウスの食べられる通貨みたいな。アトリウスのコロニーでは、植物や動物が手に入らないから、ミールを作るのに使う藻類は超貴重な資源なんです。毎年、限られた量しか作れないから、職場や政府がパックにして配るんですよ。でも、市民の多くはミールじゃなくてクレジットでお給料をもらうことが多いかな。だって、ミールの缶をいっぱい持ち歩くのは面倒だもんね。ミールは栄養たっぷりで、味は8種類—— 豆腐、レモン、エビ、豚肉、牛肉、鶏肉、カボチャ、チョコレートがあるんです。でも、アトリウスには本物の植物や動物がないから、市民はこれらの名前がただの「味の名前」って感じでしか知らないんですよ!

[マーク、実際にタトゥーを入れたファンもいるとか]

『リバティ』日本版の共同作業の印象について

弘田:自分にとってこの制作は、クリエイティブでとてもワクワクした経験でしたが、お二人は、僕の役割やこの3人のコラボが作品にどんな化学反応をもたらしていると感じますか?一緒に仕事してて、特に楽しかったことや印象に残ってる瞬間ってありますか?

弘田:自分にとってこの制作は、クリエイティブでとてもワクワクした経験でしたが、お二人は、僕の役割やこの3人のコラボが作品にどんな化学反応をもたらしていると感じますか?一緒に仕事してて、特に楽しかったことや印象に残ってる瞬間ってありますか?

トラヴィス:オーディオストーリーを作るうえで、サウンドを第一に考える日本の監督と組むのは、僕らにとって非常に大事なことでした。弘田さんが、ほんとに素晴らしいサウンドデザイナーでありミュージシャンということをご存知の方も多いと思いますが、私も弘田さんの作品の大ファンなんですよ!弘田さんなら、脚本からリスナーの耳に届くまで、シームレスに最高の形にしてくれるって確信してたんです。実際、コラボは、単に「このプロジェクトを日本語に適応させる」って段階を超えて、物語の可能性をもう一度見直すきっかけをくれました。それに、日本の仕事の進め方——ちょっと形式的な部分もあるけど、ちゃんと敬意を持って進める姿勢も、弘田さんがうまく導いてくれたから、チーム全員が僕らのビジョンをしっかり共有できたんです。ケイが先ほど言ってたようにオーディオドラマって、親密なメディアだから、テレビやゲームより俳優の演技が繊細じゃないといけないんですよね。

トラヴィス:オーディオストーリーを作るうえで、サウンドを第一に考える日本の監督と組むのは、僕らにとって非常に大事なことでした。弘田さんが、ほんとに素晴らしいサウンドデザイナーでありミュージシャンということをご存知の方も多いと思いますが、私も弘田さんの作品の大ファンなんですよ!弘田さんなら、脚本からリスナーの耳に届くまで、シームレスに最高の形にしてくれるって確信してたんです。実際、コラボは、単に「このプロジェクトを日本語に適応させる」って段階を超えて、物語の可能性をもう一度見直すきっかけをくれました。それに、日本の仕事の進め方——ちょっと形式的な部分もあるけど、ちゃんと敬意を持って進める姿勢も、弘田さんがうまく導いてくれたから、チーム全員が僕らのビジョンをしっかり共有できたんです。ケイが先ほど言ってたようにオーディオドラマって、親密なメディアだから、テレビやゲームより俳優の演技が繊細じゃないといけないんですよね。

最初は変に思うかもしれないけど、たとえば「座った状態から立ち上がるように息を吐いて」って言ったり、「騒がしい機械の上で話すみたいに、少し声を大きくして」って、静かなスタジオで指示したりするんです。弘田さんはそんな僕らの意図をすぐに掴んでくれて、録音開始から数分でキャストに完璧に説明してくれた。あ、あと、覚えてるのは、ある声優さんに「不安な報告を上司に送っている最中のように、声に出しながら携帯を打つ演技をして」って説明したときのこと。弘田さんの例え方が、ほんと作品にピッタリで、監督として素晴らしかったですよ!

ケイ:弘田さんと一緒に仕事するのは、ほんとに楽しかった!弘田さんの監督としてのクリエイティブな存在感、すごいなって思いました。録音セッションをしっかりコントロールしつつ、わたしやトラヴィスの意見も丁寧に聞いてくれるんですよね。脚本家としては、脚本が翻訳されて録音される段階で仕事はほぼ終わってるから、収録中は観察したりメモを取ったりしていたんですけど、弘田さんの集中力には本当に感動しました。将来また一緒に仕事できることを心から願っています!

ケイ:弘田さんと一緒に仕事するのは、ほんとに楽しかった!弘田さんの監督としてのクリエイティブな存在感、すごいなって思いました。録音セッションをしっかりコントロールしつつ、わたしやトラヴィスの意見も丁寧に聞いてくれるんですよね。脚本家としては、脚本が翻訳されて録音される段階で仕事はほぼ終わってるから、収録中は観察したりメモを取ったりしていたんですけど、弘田さんの集中力には本当に感動しました。将来また一緒に仕事できることを心から願っています!

総監督兼サウンドデザイナーのビジョン

弘田:ベタ褒めで嬉しいですね(笑)。僕もまたぜひご一緒したいと思っています!で、トラヴィスさん、『リバティ』シリーズの総監督兼サウンドデザイナーとしてですが、どんなビジョンを持ってますか?この作品にどんな世界観や感情を込めたいと考えてるか、教えてください!たとえば、サイファイな世界観を音でどう表現してるかとか。あと、僕以外の音楽や効果音に関わったクリエイターについても聞かせてください!

弘田:ベタ褒めで嬉しいですね(笑)。僕もまたぜひご一緒したいと思っています!で、トラヴィスさん、『リバティ』シリーズの総監督兼サウンドデザイナーとしてですが、どんなビジョンを持ってますか?この作品にどんな世界観や感情を込めたいと考えてるか、教えてください!たとえば、サイファイな世界観を音でどう表現してるかとか。あと、僕以外の音楽や効果音に関わったクリエイターについても聞かせてください!

トラヴィス:『リバティ』のサウンドは、「静かで、清潔で、生命の気配がない」って雰囲気を狙ってるんです。アトリウスの世界って、風の音とか、エアコンの微かなうなり、よく手入れされたファンの音、市民の控えめな会話とか、整ったコロニーの秩序ある音でできてるんですよ。コンピュータの音も、電子音と触覚的な音の混合で、未来的だけどどこかリアル。こんなクリーンなサウンドスケープを作ると、聴いてる人が「腐食」みたいなホラーの恐怖をビビッドに感じやすくなるんです。たとえば、チラつく光の音とか、メンテナンス不足のエレベーターの擦れる音、ガタンって鳴る音、誰もいないはずの部屋で何かが歩く気配とかね。この音のリズムが、物語全体に不安な空気を作って、怖いことが起こる前にリスナーをドキドキさせるんです。たくさん聴けば聴くほど、音から物語の手がかりをキャッチできるようにしてるんですよ。言葉で障害物を説明しない分、音で物語の隙間を埋めてるんです。

トラヴィス:『リバティ』のサウンドは、「静かで、清潔で、生命の気配がない」って雰囲気を狙ってるんです。アトリウスの世界って、風の音とか、エアコンの微かなうなり、よく手入れされたファンの音、市民の控えめな会話とか、整ったコロニーの秩序ある音でできてるんですよ。コンピュータの音も、電子音と触覚的な音の混合で、未来的だけどどこかリアル。こんなクリーンなサウンドスケープを作ると、聴いてる人が「腐食」みたいなホラーの恐怖をビビッドに感じやすくなるんです。たとえば、チラつく光の音とか、メンテナンス不足のエレベーターの擦れる音、ガタンって鳴る音、誰もいないはずの部屋で何かが歩く気配とかね。この音のリズムが、物語全体に不安な空気を作って、怖いことが起こる前にリスナーをドキドキさせるんです。たくさん聴けば聴くほど、音から物語の手がかりをキャッチできるようにしてるんですよ。言葉で障害物を説明しない分、音で物語の隙間を埋めてるんです。

私はメインのサウンドデザイナーでしたが、いろんなエピソードでカシュ・ワイルダー、サラ・ブチンスキー(ポラリティ・オーディオ・ワークス)、マリサ・ユーイング(ヘムロック・クリーク・プロダクションズ)、パシフィック・S・オバディア(今はブラッディ・fm所属)、デイン・レナードソン(受賞歴のあるサウンドデザイナー)みたいな仲間たちと一緒に仕事してきました。日本版リメイクでは、デンマークのソニック・カレッジのリッケ・ローマーが、エレベーターやカート、ボタン、注射器、ストラップ、金属の擦れる音とか、とてもたくさんのフィールドレコーディングをしてくれて。新しいモンスターの音も録って、編集用に渡してくれたんですよ。

クリエイティブなプロセスは、とても楽しいんですよ。エピソードをみんなでやりとりしながら、「ここにこんな音を足したらどうかな?」って探っていくんです。最終的には、70層以上のオーディオをクリアなストーリーにまとめるために、フィンヌル・ニールセンに最終ミックスを託すんですけど、声の明瞭さが一番大事なんですよね。

『リバティ』のオリジナルテーマ曲は私が作曲したんですけど、ブランドン・ブーン(『スレイ・ザ・プリンセス』)と一緒に、もっと不気味なバージョンに仕上げました。彼のザ・ノースリープ・ポッドキャストのファンだったから声をかけたら、そこからコラボが始まって、今じゃいい友達なんです。スティーヴン・メリン(『モンスター・サンクチュアリ』)は、アトリウスの市民がラジオで聞くタイトル曲やジングルみたいな「世界観の中の音楽」をほとんど作ってくれて。特に「アトリウス・エンデュアーズ」の音楽をオーケストラ風にアレンジしてくれたときは、ほんとに驚いた!彼のメロディ作りは、ほんと天才的だなって。ジェームズ・アダム・カートライトやデイビッド・ヤセンスキーとも一緒に、世界観に合うラジオトラックを作りました。そして、弘田さんが作曲チームに加わってくれたのは、本当に最高だった!子安武人さんが声を担当したエピソードで、20分以上のサウンドトラックを作ってくれて、まるで『シャドウハーツ』の再会みたいな夢のような時間だったよ!あと、翻訳チームや日本の録音エンジニアや、声優事務所アップ・アンド・アップスの方々に協力頂けたのも特筆すべきことです。この物語を形にするのに、ほんとにいろんな人の力が集まってるんですよ。

[写真:リッケ・ローマー – エレベーター内でカートを録音中]

「黒脈:Infection」の音楽

弘田:素晴らしい才能の方々が、心から楽しんで作っているのがいいですね。あ、僕の作った曲は確認したら29分14秒もありましたよ…(笑)エピソードの最初から最後までを1曲として書き上げて、ゲーム・シャドウハーツ2でニコルを演じられた、子安さん主演のエピソードでやらせていただけたのは幸せでした。子安さんの凄まじい演技に音楽を付けるのは本当に楽しかった。

弘田:素晴らしい才能の方々が、心から楽しんで作っているのがいいですね。あ、僕の作った曲は確認したら29分14秒もありましたよ…(笑)エピソードの最初から最後までを1曲として書き上げて、ゲーム・シャドウハーツ2でニコルを演じられた、子安さん主演のエピソードでやらせていただけたのは幸せでした。子安さんの凄まじい演技に音楽を付けるのは本当に楽しかった。

トラヴィスさんも環境音や効果音の話で言っていましたが、僕も無意識に音楽で「静かで、清潔」な部分と「腐食」の部分を作っていたと思う。自分なりの『リバティ』の世界観が作れたかなと思いますし、それがトラヴィスさんの考えとピッタリ符合していたのは驚きでした。

サントラもリリース予定という話を聞いているので、音楽単体でも『リバティ』の世界を楽しんでもらえたらと思います。出来たらサントラとはまた別に、アレンジ版も作ってみたいなと考えています。

ユニークなシナリオ

弘田:ところでケイさん、『リバティ/塔からの物語』のシナリオの特別な魅力ってどんなところでしょう?たとえば、ストーリーの工夫とか、ディストピア観やホラー要素の引き立て方とか?

弘田:ところでケイさん、『リバティ/塔からの物語』のシナリオの特別な魅力ってどんなところでしょう?たとえば、ストーリーの工夫とか、ディストピア観やホラー要素の引き立て方とか?

ケイ:『リバティ』の舞台、アトリウスには、恐怖を紡ぐのにピッタリの要素が詰まってるんですよ。この植民地は遠い惑星にあるんですけど、アトリウスの人々がその惑星のことを知っていくのと一緒に、わたしたちリスナーも少しずつ学んでいくんです。その過程で、衝撃的だったり、ゾッとするような発見が待ってることもあるんですよね。それに、アトリウスは完全に孤立した植民地で、人類の他の部分と切り離されてる。その理由は誰も知らないんです。この「わからない」って部分が、いろんな可能性を秘めてるんですよ。

ケイ:『リバティ』の舞台、アトリウスには、恐怖を紡ぐのにピッタリの要素が詰まってるんですよ。この植民地は遠い惑星にあるんですけど、アトリウスの人々がその惑星のことを知っていくのと一緒に、わたしたちリスナーも少しずつ学んでいくんです。その過程で、衝撃的だったり、ゾッとするような発見が待ってることもあるんですよね。それに、アトリウスは完全に孤立した植民地で、人類の他の部分と切り離されてる。その理由は誰も知らないんです。この「わからない」って部分が、いろんな可能性を秘めてるんですよ。

都市そのものには、暴力とプロパガンダの歴史が影を落としてます。過去にはフリンガーが都市に侵入してきた記録があって、今も地下トンネルを通って忍び込んでくるかもしれないって恐怖が、市民みんなの心に根付いてるんです。それだけじゃなくて、もっと人間らしい恐怖もあるんですよ。たとえば、「愛する人を守るために、どこまでやれるか?」「科学を突き詰めすぎる人を、誰が止めるのか?」「宇宙の孤立したコロニーって、地球と同じルールで生きる必要があるのか?」「アトリウスでできることは、別の場所じゃ無理なんじゃないか?」みたいな、深い問いが物語に絡んでくるんです。

ホラーって、結局「知らないもの」に向き合うことだと思うんです。完全に理解できない、言葉にしちゃいけないような何か。アトリウスでは、そんな恐怖を一緒に掘り下げていくんですよ。

[アトリウスの歴史は、暴力とプロパガンダに彩られてる]

素晴らしい声優陣のパフォーマンス

弘田:ボイス収録は、僕が音楽を担当した2024年発表のゲーム「ペニーブラッド・ヘルバウンド」のボイス収録でお世話になった松井菜桜子さんの事務所の声優さんたちを中心に収録を進めて、さらに「シャドウハーツ2」でご一緒した子安武人さんにも参加して頂きました。お二人は収録に立ち会ってみていかがでしたか?

弘田:ボイス収録は、僕が音楽を担当した2024年発表のゲーム「ペニーブラッド・ヘルバウンド」のボイス収録でお世話になった松井菜桜子さんの事務所の声優さんたちを中心に収録を進めて、さらに「シャドウハーツ2」でご一緒した子安武人さんにも参加して頂きました。お二人は収録に立ち会ってみていかがでしたか?

トラヴィス:いや、ほんとに、子安さんや松井さんみたいなベテラン声優さんがスタジオに入ってきた瞬間って、なんか空気がピリッと変わるんですよね。まるで部屋に特別な緊張感とワクワク感が広がる感じ!それにブースに入ったときは彼ら自身なのに、録音のライトがついた瞬間、パッとキャラクターに変わるんです。子安さんは、超難しいトーンの役—— 私たちが大好きな「夜の大司祭、ペトルス・クレールハウト」を、ゾクッとするような不気味さで完璧に演じてくれて、本当に見事でした!松井さんも、キャラにびっくりするくらいリアルな息吹を吹き込んでくれて、国際的な声優さんと比べても、相当抜きん出ているって感じました。彼女に会えたのも、すっごい嬉しかったんですよ!

トラヴィス:いや、ほんとに、子安さんや松井さんみたいなベテラン声優さんがスタジオに入ってきた瞬間って、なんか空気がピリッと変わるんですよね。まるで部屋に特別な緊張感とワクワク感が広がる感じ!それにブースに入ったときは彼ら自身なのに、録音のライトがついた瞬間、パッとキャラクターに変わるんです。子安さんは、超難しいトーンの役—— 私たちが大好きな「夜の大司祭、ペトルス・クレールハウト」を、ゾクッとするような不気味さで完璧に演じてくれて、本当に見事でした!松井さんも、キャラにびっくりするくらいリアルな息吹を吹き込んでくれて、国際的な声優さんと比べても、相当抜きん出ているって感じました。彼女に会えたのも、すっごい嬉しかったんですよ!

弘田:ロンドンのスタジオでの松本日向子さんのリモート収録もエキサイティングでした!日本の声優さんたちの演技ってどうでしたか?海外の声優さんとの違いって感じました?

弘田:ロンドンのスタジオでの松本日向子さんのリモート収録もエキサイティングでした!日本の声優さんたちの演技ってどうでしたか?海外の声優さんとの違いって感じました?

トラヴィス:日本の声優さんの演技って、全体的に海外の声の演技よりエネルギッシュだなって思いました。最初は、日本の日常のエネルギー感に合わせるのにちょっと戸惑ったけど、声優さんがキャラの雰囲気を掴んでからは、もう毎回思い出してニヤニヤしちゃうくらいの熱量と集中力を見せてくれたんです。超リアルな感情が、本当に心から響くんですよね。私の日本語のボキャブラリーは、ごく限られてるけど、それでもシーンの雰囲気が完璧に伝わってきた。特に激しいシーンでは、私とケイとで思わず飛び上がったり、ドキドキして爪を噛むくらいだったんですよ!しかし英語圏の『リバティ』ファンたちは、私たちの最高のシリーズの一部を逃すことになるかもしれないんですよね…。とにかく本当にこの演技をみんなに届けるのが待ちきれません!

トラヴィス:日本の声優さんの演技って、全体的に海外の声の演技よりエネルギッシュだなって思いました。最初は、日本の日常のエネルギー感に合わせるのにちょっと戸惑ったけど、声優さんがキャラの雰囲気を掴んでからは、もう毎回思い出してニヤニヤしちゃうくらいの熱量と集中力を見せてくれたんです。超リアルな感情が、本当に心から響くんですよね。私の日本語のボキャブラリーは、ごく限られてるけど、それでもシーンの雰囲気が完璧に伝わってきた。特に激しいシーンでは、私とケイとで思わず飛び上がったり、ドキドキして爪を噛むくらいだったんですよ!しかし英語圏の『リバティ』ファンたちは、私たちの最高のシリーズの一部を逃すことになるかもしれないんですよね…。とにかく本当にこの演技をみんなに届けるのが待ちきれません!

どこでどうやって『リバティ/塔からの物語』を聴ける?料金は?

弘田:『リバティ/塔からの物語』を日本のリスナーが楽しむには、どのプラットフォームで聴けますか?料金はかかるんですか?

弘田:『リバティ/塔からの物語』を日本のリスナーが楽しむには、どのプラットフォームで聴けますか?料金はかかるんですか?

ケイ:『リバティ/塔からの物語』は、Spotify、Apple Podcasts、YouTube、そしてほぼすべてのポッドキャストアプリで聴くことができます!番組を探すのは簡単です:ポッドキャストアプリを開き、番組名を入力するだけです。iPhoneをお持ちの場合、Apple Podcastsは購入時のスマホにインストールされています!

ケイ:『リバティ/塔からの物語』は、Spotify、Apple Podcasts、YouTube、そしてほぼすべてのポッドキャストアプリで聴くことができます!番組を探すのは簡単です:ポッドキャストアプリを開き、番組名を入力するだけです。iPhoneをお持ちの場合、Apple Podcastsは購入時のスマホにインストールされています!

ポッドキャストの視聴は無料です!わたしたちはポッドキャストで流れる広告を通じて制作費用を回収しています。あなたがやるべきことは、わたしたちを見つけて再生ボタンを押すだけ、楽しむだけです!

公開スケジュールについて

弘田:公開スケジュールって、現時点でどんな感じになってますか?たとえば、最初のエピソードのリリース時期とか、シーズン全体の配信ペースとか、教えてください!

弘田:公開スケジュールって、現時点でどんな感じになってますか?たとえば、最初のエピソードのリリース時期とか、シーズン全体の配信ペースとか、教えてください!

トラヴィス:今のところ、2025年10月から2週間ごとにエピソードを配信していく予定なんですよ。ただ、スタートの日付だけまだ決まってなくて、これから数週間で確定させるつもりです!

トラヴィス:今のところ、2025年10月から2週間ごとにエピソードを配信していく予定なんですよ。ただ、スタートの日付だけまだ決まってなくて、これから数週間で確定させるつもりです!

(10月23日、エピソード1のリリース予定が決定しました!)

今後の展開について

弘田:『リバティ』日本版のこれからの展開や、関連するプロジェクトの可能性について教えてください。たとえば、シリーズの続きとか、他のオーディオドラマの展開って考えてますか?ファンの応援がたくさん集まったら、どんな未来が広がるか、展望を聞かせてください!

弘田:『リバティ』日本版のこれからの展開や、関連するプロジェクトの可能性について教えてください。たとえば、シリーズの続きとか、他のオーディオドラマの展開って考えてますか?ファンの応援がたくさん集まったら、どんな未来が広がるか、展望を聞かせてください!

ケイ:トラヴィスと一緒に、日本で『リバティ/塔からの物語』が受け入れられるのを心から願っています。この物語と、オーディオドラマというメディアへの愛を、もっとたくさんの人と共有したいです。リスナーを驚かせたり、楽しませたりできたら最高だなって。もし最初のシーズンで日本のファンが気に入ってくれたら、次のシーズンも日本語に翻訳したり、もっとアトリウスの世界を広げていきたいですね。それに、『ダーク・ダイス』とか、まだ名前が決まってないけど日本と縁の深い新プロジェクトとか、実は他のオーディオドラマのアイデアもあるんです。こういう作品を届けるのも楽しそうだけど、まずは『リバティ』をしっかり成功させなきゃ!ドイツ語では「Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben」と言います。これは「先走って喜ぶべきではない」という意味です!だから、まずは『リバティ』を日本でヒットさせるために、全力で頑張ってるんです!

ケイ:トラヴィスと一緒に、日本で『リバティ/塔からの物語』が受け入れられるのを心から願っています。この物語と、オーディオドラマというメディアへの愛を、もっとたくさんの人と共有したいです。リスナーを驚かせたり、楽しませたりできたら最高だなって。もし最初のシーズンで日本のファンが気に入ってくれたら、次のシーズンも日本語に翻訳したり、もっとアトリウスの世界を広げていきたいですね。それに、『ダーク・ダイス』とか、まだ名前が決まってないけど日本と縁の深い新プロジェクトとか、実は他のオーディオドラマのアイデアもあるんです。こういう作品を届けるのも楽しそうだけど、まずは『リバティ』をしっかり成功させなきゃ!ドイツ語では「Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben」と言います。これは「先走って喜ぶべきではない」という意味です!だから、まずは『リバティ』を日本でヒットさせるために、全力で頑張ってるんです!

弘田:日本だと「捕らぬ狸の皮算用」って言いますね(笑)

弘田:日本だと「捕らぬ狸の皮算用」って言いますね(笑)

トラヴィス:ケイの話にちょっと付け加えると、ミュンヘンから日本に飛んで、2日間で22時間もスタジオで録音したんですよ。すごいクタクタだったけど、終わっってしまったのがほんと寂しくて。日本の声優さんたちと作り上げたあの時間が忘れられなくて、もっと日本語で物語を届けたいなって思ってます。翻訳作品でも、完全な新作でも!ファンの皆さんの応援があれば、もっともっと可能性が広がるはずです!

トラヴィス:ケイの話にちょっと付け加えると、ミュンヘンから日本に飛んで、2日間で22時間もスタジオで録音したんですよ。すごいクタクタだったけど、終わっってしまったのがほんと寂しくて。日本の声優さんたちと作り上げたあの時間が忘れられなくて、もっと日本語で物語を届けたいなって思ってます。翻訳作品でも、完全な新作でも!ファンの皆さんの応援があれば、もっともっと可能性が広がるはずです!

日本のリスナーへ、心からのメッセージ

弘田:今日は興味深い対談をありがとうございました!最後に『リバティ』日本版をこれから聴くリスナーやファンに向けて、メッセージをお願いします!

弘田:今日は興味深い対談をありがとうございました!最後に『リバティ』日本版をこれから聴くリスナーやファンに向けて、メッセージをお願いします!

トラヴィス:20年前だったら、料理しながらとか通勤中に、スマホで無料のオーディオドラマを聴けるなんて、ちょっと信じられなかったと思うんですよ。でも、ほんとにそれが私達が今作ってるものなんです!ホラーが大好きでも、ちょっと怖がりさんでも、気軽に『リバティ』を試してみてほしいな。特に日本の声優さんたちの演技、半端なくすごいから、絶対ハマるはずです!もし気に入ってくれたら、ただ聴いてくれるだけで、僕らがもっとたくさんの物語を作っていける力になるんですよ。

トラヴィス:20年前だったら、料理しながらとか通勤中に、スマホで無料のオーディオドラマを聴けるなんて、ちょっと信じられなかったと思うんですよ。でも、ほんとにそれが私達が今作ってるものなんです!ホラーが大好きでも、ちょっと怖がりさんでも、気軽に『リバティ』を試してみてほしいな。特に日本の声優さんたちの演技、半端なくすごいから、絶対ハマるはずです!もし気に入ってくれたら、ただ聴いてくれるだけで、僕らがもっとたくさんの物語を作っていける力になるんですよ。

日本のポッドキャストやオーディオドラマのシーンって、2000年代初頭のアメリカやイギリス、EUの雰囲気と似てるなって感じます。このメディアが日本でどんどん育って、将来の日本のクリエイターがフィクションのポッドキャストでキャリアを築けるようになったら最高だなって願ってます!

ケイ:日本の皆さんに『リバティ』のオーディオドラマを届けられるなんて、本当に嬉しいです!ホラー作家として、怖がらせつつ楽しませて、アトリウスの世界でドキドキしたりゾクゾクしたりしてほしいなって思ってます。怖い話が好きだったり、物語にどっぷり浸かりたい人は、ぜひ『リバティ』を聴いてみてください。世界中の才能が集まって、新しい物語を日本に届けられることになりました。この作品には、たくさんの愛と情熱、努力が注がれています。

ケイ:日本の皆さんに『リバティ』のオーディオドラマを届けられるなんて、本当に嬉しいです!ホラー作家として、怖がらせつつ楽しませて、アトリウスの世界でドキドキしたりゾクゾクしたりしてほしいなって思ってます。怖い話が好きだったり、物語にどっぷり浸かりたい人は、ぜひ『リバティ』を聴いてみてください。世界中の才能が集まって、新しい物語を日本に届けられることになりました。この作品には、たくさんの愛と情熱、努力が注がれています。

日本の素晴らしいクリエイターたちと一緒に仕事して、アトリウスの物語を新しい視点で見直すことができたんですよ。朝の通勤電車で、みんなが動画や音楽を楽しんでるのを見て、「近いうちに『リバティ』が皆さんの通勤や家事、のんびりした休日の時間に寄り添えたらいいな」って思いました。『リバティ/塔からの物語』が日本でどんな風に響くか、とても楽しみにしてます。そして、こうやって記事を読んで、聴いてくれることを選んでくれる皆さんに、心からありがとうって伝えたいです!

[「アルコンがあなたを見守ってくれますように」]

対談・取材/2025年9月 株式会社TTSプロダクツ