*

わたしは伊佐崎八葉(いさざきやつは)という。浄書を生業としているが、何の因果か帝都勅命軍・第零番隊、通称「霊課」の雇われ軍人をやっている。否、雇われですらない、非常勤である。傭兵といえば手練れのようだが、実際にはは舶来の言葉でいうところの「アルバイト軍人」である。

何故そんなことになったかというと、ある日突然視えてほしくないものが「視える」ようになってしまったからなのだが。

「どうしたんです? 八葉さん。そんな苦虫を噛み潰したような顔して」

のほほんとしたその声の主に視線を送る。真っ先に目に入るのは帝都に於いては珍しい金色の髪だ。しかも長く癖があるので余計に目に立つ。ひょろりと細いが思いの外高い上背に木綿の薄い外套をひっかけて、髪を隠すためなのか、申し訳程度に頭の上に鳥打帽を被っている。例えるならば頭に殻はかぶっているが尾を隠し忘れたひよこである。眼鏡でやや紛れてはいるが、異様な黄緑の光を持つ睛が、空から落ち始めた夜の足元に浮いている。

こいつこそがその、「何の因果か」の、因果の元凶である。

「……おまえの顔を見たおかげで噛み潰す苦虫が一ダースに増えた気分だ」

わたしは眉を顰めて応える。

「嗚呼面倒くさい。お国の命とはいえ、何故アルバイト風情のわたしが「怪異」の調査報告などせねばならないのか」

「それはたいへん。さっさと仕事(バイト)を終わらせてその苦虫を駆除しないといけないですね」

しかも何故こいつと一緒なのか。わたしにとってはこいつこそが元凶であり、危険分子であり、最も面倒な相手であるというのに。

「おまえを先に駆除した方が効率的に、かつ永続的に苦虫を駆除できるんだがな」

「ひどいなあ、僕、ちゃんとボディーガードとしては役に立ってるじゃないですか~」

間延びした緊張感のない語尾に苛つくが、確かにこいつは護衛としては優秀なのである。特に、対・怪異となれば尚のことだ。

こいつはヒトの形をしているが、ヒトではなく怪異である。本人曰く「獏」、ユメを喰らうバケモノだ。この街では霊や物の怪による現象や、その本体そのものを総じて「怪異」と呼ぶ。そして軍では実体のないものを「魂(こん)」、実体のあるものを「魄(はく)」と分けている。

魂魄(こんぱく)という言葉があるが、前者は精神、後者は肉体に宿るものをあらわす。実体のない前者は幽霊や残留思念を指し、こいつは後者、実体を持つ、所謂妖怪・物の怪の類になる。

わたしはこいつと接触したおかげで、突然そういった異界のものが「視える」体質になってしまった。おまけに「対抗する」、「祓い」の力まで微弱ながら発現してしまったため、法の定めるところに則って帝都勅命軍への臨時登録を余儀なくされたのである。怪異の多いこの街では、「祓い」の力は国の財産に帰属するのだ。

しかし奴の言によれば、この祓魔の能力は元々の血筋だという。かつて「ユメ」の力を魔を滅することに使っていた一族がいたとかで、わたしにはその血が流れているらしい。幼い頃に両親を事故でなくしているわたしには、己の系譜のことなど今更知る由もないのだが。

「八葉さん」

獏が再び呼びかける。煉瓦を擦る靴底の音が止まる。

「ほら、現場に着きましたよ。うわぁ、夜に見るとなかなかの風情ですねえ。

——帝都の観光名所にして、その高さゆえに自殺の名所でもある、第六区名物、十三階楼」

その言葉に目を上げると眼前の黄昏の中には、瓦斯灯では及び切らぬほどの高さで闇に輪郭を半分溶かした塔が、その異容を示して聳えていた。

*

軍に報告された「怪異」のあらましはこうである。

【十三階楼にある「百段階段」の段数が「増える」という。増えた階段を踏んだ者は怪異に襲われる。いくつかの噂では、階段で「振り返った者」は死、もしくは行方不明になっているとも。生きて戻った者が現れたが、恐怖に怯えてまともな証言が取れないらしい。そしてその、「まともでない証言」が今回の調査の実質的な根拠となっている。】

わたしはその書類を畳んで溜息をついた。

「都市伝説と紛う出来過ぎた舞台設定だな、実に夏向きだ」

十三階楼は、六区に建てられたこの国初の高層ビルである。帝都でも数少ないエレベーターと、その高さを活かした展望台が目玉だが、他にも人形館あり、食事処あり、土産物を売る店もあり、小さいが劇場・寄席ありと、観光名所に娯楽施設としては申し分ない内容である。

実際の階層は十二階なのだが、帝都の人間は昔ながらの気質で験を担いで「四」、死に繋がる「四」の数字を嫌うため、三階の次は四階ではなく五階になっている。三階から五階は中央にあるエレベーターの周りが高い吹き抜けになっており、エレベーターを囲む形で緩やかな螺旋状の階段がある。これが百段あるというので「百段階段」という。此処で起きている何らかの怪異について現地を調査せよ、というのが今回の仕事の内容なのだが……舞台設定が出来過ぎていて、正直文筆に携わる人間の端くれとしては眉唾としか言いようがない。

「カストリ雑誌くらいしか喰いつかないレベルのネタだな」

「とはいえ、実際被害が出ているわけでしょう?」

「酔って幻覚でも見た輩が足を滑らせて転落、というのが真相だろう。階段が増えるだの、行方不明だのは尾ひれというやつなんじゃないか」

書類を振りながら延々毒吐くわたしを見て、獏はとうとう笑い出した。

「まあ、軍の上役の皆さんも、そう思うからアルバイト風情に調査を任せたってことでしょうね」

腕を組んで斜めに傾けた首でこちらを見下ろす、人を小馬鹿にしたような奴の物言いに内心でむっとする。こいつの言葉にではなく、自分も全くそのように思うからこそ腹が立つのだが。

「まあまあ、どうせ”異常ナシ”って書くだけの簡単お仕事なんですから、さっさと終わらせて、お給金で美味しいものでも食べましょうよ」

物の怪のくせに極楽蜻蛉のような言を放って、獏は先に立って進む。わたしは獏の背中に揺れる月の色の髪を見ながら、深く息を吐いた。こいつのこういう鷹揚なところには時々助けられる。物事を難しく細かく考えたがるわたしにはない気楽さだ。まあ、妖魔というやつは人より圧倒的に寿命が長いものだというから、人とは考え方も時間の概念も違うのだろうが。

*

それにしても夜、人のいないこの十三階楼はなかなかに異様である。受付にいた守衛は書類を確認した後、判を捺すなり奥に引っ込んでしまったので、案内もいない。そりゃぁ人死にが出るという噂の場所に、こんな時間に来たがる物好きなどそうそういまいとも思うが。

何故夜になったかと言うと、昼間は観光客がいるので調査はお断り、閉館後にしてくれ、というお達しだったからだ。鳴り物入りで建てたこの建物も、元手の掛かりが多すぎて経営は火の車…ということらしい。そこへのこの怪異の噂である、十三階楼の経営陣もだが、貴重な帝都の名所でもあるわけだし、国も放っておくわけにもいかなかったのだろう。獏の言うとおり、「調査をした」という事実と「異常なし」というお墨付きがあればいいだけなのだ。

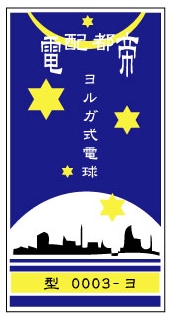

エレベーターは止まっているので階段で三階まで上がり、噂の百段階段の麓にたどり着く。電気も瓦斯も不要なヨルガ式の常夜灯しか点いていない螺旋階段は薄青の暗がりに沈んで、無限に続くような錯覚を覚えさせる。円状の壁に沿って回り込む石組みの境界線に感じる錯視の歪み、上へと巻き取られてゆく吹き抜けは音も魂も吸い込んで行くようだ。

「仕方ない、さっさと片付けるか」

呟いて足を一歩階段に上げようとしたところを、獏が遮る。

「僕が先に行きます。八葉さんは、二段離れて段数を数えながらついてきてもらえますか? だって噂だと階段、増えるんでしょう? 僕も数えますけど、残りの段数が明瞭に見えたところで、ふたりで段数の答え合わせした方がいいと思うんですよね」

なるほど。こいつにしては珍しく建設的な意見を出す。

「それもそうだ。それじゃあわたしが先に行こう」

頷いて先に行こうとすると、獏は何故か動かぬまま、組んだ腕の片方を口元にあててこちらをじっと見る。微妙な笑い方である。

「何か不都合があるのか? 一応これはわたしの仕事なのだし、わたしが先に立つのが道理だろう」

「いや、構いませんけど……こんな暗いところでふたりっきりで、僕に無防備に背中見せちゃっていいんですか? 僕、何するかわかりませんよ?」

うぐっ、と、予想外のところを突かれて思わずわたしは詰まった。そうなのだ、こいつは味方でもあるが、同時にわたしにとっての天敵でもあるのである。

「~~~~~……わかった、先に行け」

「へいっ、合点承知の助!」

江戸っ子の物言いで応える物の怪に文化的違和感を感じながらも、考えてみれば、こいつはわたしなどよりよほど古くからこの土地に棲んでいるのだから、古い文化が身についているのは当たり前か、と思い直す。

物の怪、バケモノ、妖怪などと人は呼ぶが、生物としてとらえるならば、今暮らしている帝都の住人たちよりよほど先住の民なのだ。

*

一段、二段…

かつん、かつんと冷たく硬い階段を靴底が叩く音だけが響く。ヨルガらんぷの青白い灯が時折ぶれて影を滲ませる。

十五、十六…

薄闇に研ぎ澄まされた耳が、ふたり分の衣擦れの音と微かな呼吸音を捉える。衣擦れの音というのは風が笹の葉をゆする音に似ているのだな、などと頭の片隅で考える。

三十二、三十三…

かつん、かつん。変わらぬ靴音が響く。光の届かぬ隅にまで目を配るが、怪異らしき影や気配はない。

四十九、五十…

こんな環境ではヨルガ式の灯りにときどき起きるという幻の投影、幻像現象が起きれば、それを怪異と勘違いするものも出るだろう。いや、だが事故は開館中に起きているという話だ。こんなよく出来た光景の中ではないはずなのだが。

六十七、六十八…

白んだ石に映るヨルガの淡い灯りは月光のようで、何かの挿絵で見た古い遺跡を思わせた。こんな美しいところに出るものなら、きっと美しい怪異なのではないか。美しいものは美しいからこそ恐ろしいと、ローレライにも、ウンディーネにも、ラナンシーの伝承にもある。美しさに魅せられた人間の魂を持って行く、というのだ。それは魂を獲られてもいいと思うほどの美であり、抗えない魅力なのだろう。何故人というのは無条件に美とその隣にある闇に魅かれるのだろうか。それとも人が魅かれる闇に後から美という名を与えただけなのだろうか。

「八葉さん」

獏の声がわたしを思考の世界から引き戻す。目を上げれば手のひらだけがこちらに向けられ、動きを制している。その背中に「なんだ」と応える。

「今、何段目ですか」

「八十九段だが…」

言いかけて、わたしはその先を飲んだ。獏とわたしの間にある段差は二段である。奴の先にある段数はわたしからは影になって明瞭には見えないが、その声に映った緊張が、事態の異様を感じさせた。

「僕の先にはあと10段あります。計算…合いませんね」

増えた、ということだ。ざわりと頬が粟立つ。まさか、ただの都市伝説ではなかったというのか? 心に走る危機感に脚を引き直す。周囲をもう一度見渡したが変化は読み取れない。何処にいる? 何がいる?

「八葉さん、はそのまま、前方をしっかり見張っていてください、お願いします」

そう言うと、獏の肩が動いた。明らかに、こちらへ向けて。

「おい、まさかおまえ…振り返ったらどうなるかわからないんだぞ!?」

「でもこの事態じゃ、振り返らないと調査にならないじゃないですか」

「それはそうだが…おい、待て、振り返るな」

「まあ僕、バケモノですし、僕の方が”あっち側”に親しいわけですから、僕が振り返った方が安全率高いと思うんですよね」

「何を言ってるんだ、おまえ、正気か? いや馬鹿か!」

「ひどいなあ。まあそれはこの際どっちでもいいので、八葉さんは前方、ちゃんと確認しててくださいね、原因が前方にあるかもしれないし、振り返っちゃうと僕、前は見えないんで」

「じゃ、よろしく頼みます」

「やめろ…振り返るな!!」

振り向く獏の外套を掴んで押し留めようとしたが間に合わない。目の端を、振り返りざま揺れる金色の髪の残像が過ぎて行く。駄目だ。

「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!

——なーんちゃって。

あははははは、引っかかりましたー?」

「いや~、八葉さん、超本気で心配してくれてるじゃないですかー。わ~、なんか嬉しいな~。僕、てっきり八葉さんに嫌われてると思ってたので、今すっごく幸せかも」

いつもと変わらぬどころか、いつもよりテンションの高い声で明るく笑う目の前の男を見ているうちに、状況が 飲み込めてきた。要するに わたしは。

こいつに騙されたのだ。

「……貴様」

二の句が唇から離れる前に脚が出た。段差二段に身長差もあって、蹴りは獏の向う脛あたりに決まった。

「痛っ…いきなり何するんですか~」

「どの口が言うかこの人外妖怪魑魅魍魎! おまえにはやはり心というものはないのだな!」

「いや~、せっかくこんなシチュエイションだから、夏の風物詩っていうか、男女ふたり肝試し的な何かにしてみようかと僕なりにですね」

「死ね。今すぐ行方不明にでもなれ。なんならここからあの世へ突き飛ばしてやるぞ」

「えーいやいやいやいや暴力反対ですよ~」

「だいたい仕事中に何を遊んでるんだおまえは…」

「でも」

「理由はわかりましたよ」

わたしの言葉を、獏の言葉が制する。

「こいつです」

目の前に親指と人差し指でつまんだ何かを差し出す。ヨルガ灯の明かりに照らすと、薄緑に透ける薄翅蜉蝣のような、しかし虫ではなく葉脈だけで構成された植物のような、そんなものがそこにはあった。

「割とよく見かける共存型の…ヒトにわかりやすく例えると、宿り木みたいなやつなんですけど。こいつ、共存したものの意識を視覚化して見せる習性があるんです。といっても、こいつ自体は大した力も害もないです。ヒトには根付きませんし。

そこのヨルガ灯についてました。こんな土もないところじゃ他になかったんでしょうね。全然育ってないし、すぐ枯れちゃうと思いますけど。」

「コレが視せていたのは、たぶんこの建物自体に溜まった意識と記憶です。自殺の名所云々もありますけど、これだけ人が集まったら、しかも六区なんて土地柄もありますし、いろいろよくない感情やらが渦巻いててもおかしくないですよ。だから、たまたまコイツと波長が合っちゃったんじゃないですかね、その、おかしくなっちゃったって人。まあ、どんな恐ろしいものを視たのか、ヒトのことはバケモノの僕にはわかりませんけど」

「階段が増える云々も、これが視せた軽微な幻覚ということか」

「でしょうね。幻覚酔いした人が倒れたりはしたかもしれませんけど、資料を見る限りその、”まともな証言が取れない人”って人以外は確認取れてないわけですし、貴方の言うとおり、大きな尾ひれってやつでしょうね」

わたしはまた、今日何度目かの溜息をついた。見上げる回廊にヨルガ灯の光が溢れている。

「全く…幽霊の正体見たり枯れ尾花…だな」

目の前には十三階楼の、五階ロビーが広がっていた。

*

翌日、第二区の帝都勅命軍・零課に赴き、調査報告書を提出した。

「おお~、調べりゃ出てくるもんだな~、やるな新人アルバイト。優秀優秀」

などと上司は無責任に笑った。無精髭にだらしなく前釦を開けた皺だらけの軍服、咥えた紙巻き煙草も乱雑にポケットにでも突っ込んでいたのであろう、輪郭が歪んでいる。さすが「霊課」の隊長、まともな軍人の容貌ではない。しかしその後に洩れた、

「ご苦労さん、危ない仕事をさせたな」

という言葉には心が感じられた。笑うと妙に人懐こく雰囲気が崩れるあたりに下町の匂いがする。思ったよりはまともな人なのかもしれない。

報告書と一緒に、採取した怪異—-暫定で「尾花」と名前をつけておいたが—-も提出した。植物のようなものだというので、瓶の中に土を入れて布で蓋をするという、標本のような状態になってしまったが、枯らしてしまうのは忍びなかった。六区のあのあたりから土がなくなってしまったのは、我々ヒトの勝手なのだ。

手続きを終えて零課のある軍舎の門を出ると、向かいの公園の煉瓦塀の前に見知った顔があった。金色の髪に鳥打帽、鉄の柵に腰をかけて、猫背気味に座る細長い外套姿。しっぽのはみ出たひよこのような男である。

「今回は助かった。感謝する」

誰もがそれを都市伝説だ眉唾だと思い込んで危険と考えなかったが、噂がもし噂どおりのものであったなら、最悪死ぬかもしれない仕事だったのだ。自分ですらその危険性を端から疑ってすらいなかった。実際にそこにいたのは小さな怪異だったが、太刀打ちできないものが潜んでいたかもしれない可能性を考えると、改めて寒気がする。

獏は眼鏡ごしに黄緑の目を細めて笑った。

「最初に言ったでしょう。獏というのは世に言われているとおり、主な栄養源はユメなので、貴方に死なれると僕、食いっぱぐれ余生一直線なんですよ。普通の人間のユメ如きじゃ、食ってもあんまり腹の足しにならないんですよね」

そう言われても、何が違うのかよくわからない。何せわたしは人間で、ユメなぞという実体のない物を食うという概念すらない。

「うーん、普通の人間のユメって微弱すぎてスカスカなんですよね。例えて言うなら味のないメレンゲみたいな感じですかね」

「確かにそれは…積極的に食べたいものでははないな…」

「それに較べると、貴方の一族は生まれつきそこらへんの人間とはユメの質が違うので。夢是の血族らしき人間はこのへんではもう長いこと見ないし、だから、貴方には生きててもらわないと僕が困るんです」

「つまりわたしは家畜か。ぞっとしない話だな」

「そうですね、貴方が死ぬときは丸ごといただこうと思ってます。僕、雑食なんで」

「その雑食という言葉は、生物学的な意味で受け取っていいのか?」

「そういうことになりますね」

「主食はユメだが草食で肉食か。主食が抽象的なものの割には、変なところで人間ぽいんだな。まあ魄ということは実体があるのだから、肉体の維持も必要なのは道理か」

「あれ? 意外な反応ですね。僕、今、”ヒトも食いますよ”って、言ったんですけど?」

「ヒトだって鶏や豚や魚を食うじゃないか。捕食対象がヒトであるからという理由で、食うための殺生を悪だと断じるのは筋に合わないだろう。

それに…ヒトはヒトを殺す、どうでもいい理由で、利己的に。そっちの方がよほど悪だと思うがな」

「はー…そう来ましたか。面白いなあ。あれ、なんか僕、ますます八葉さんのこと好きになっちゃいました」

「迷惑な話だな」

「うわー、相変わらずつれないですねえ…傷つくな~」

「おい、給金で美味しい物を食べるとか言ってなかったか? 雑食なら人の食事も摂れるんだろう? 行くぞ」

「……ええ、そうですね」

言って、わたしは歩き出した。遠くに見える二区の先にある繁華街には、夜を飾る瓦斯灯の灯が点り始めていた。

=了=